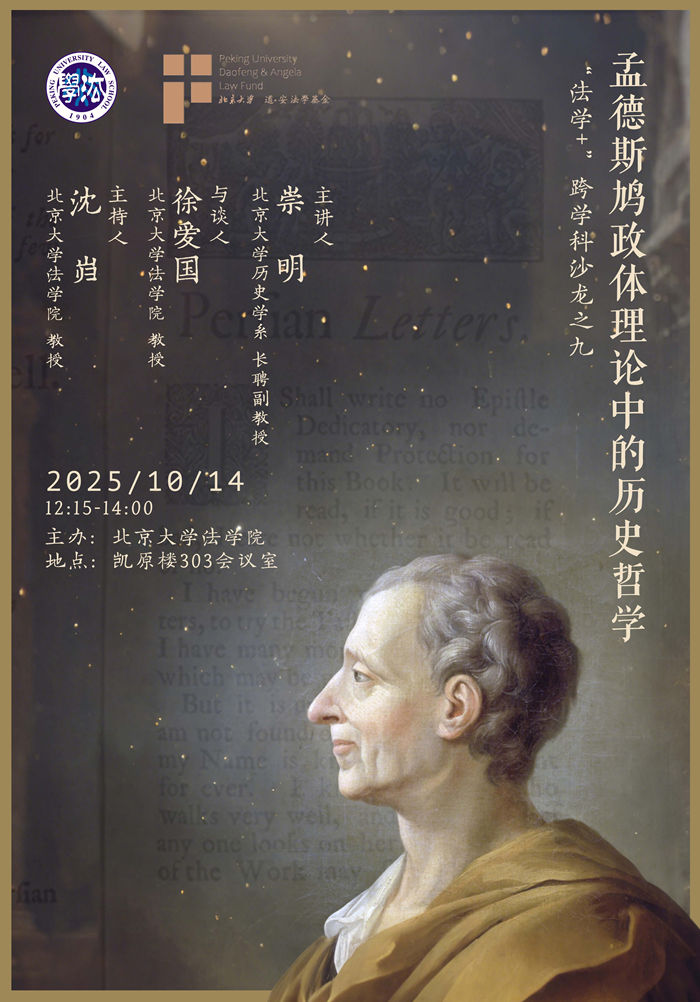

2025年10月14日,第9期“法学+ ”跨学科沙龙在凯原楼303会议室顺利举行。本期沙龙继续关注法学与其他学科的交叉结合,由北京大学历史学系长聘副教授崇明老师主讲“孟德斯鸠政体理论中的历史哲学”,法学院徐爱国教授与谈,沈岿教授担任主持。学院四十余名师生参与交流研讨。

崇明老师从孟德斯鸠历史哲学的思想渊源说起,介绍了法国现代历史意识发生的历程。孟德斯鸠继承了16世纪历史主义法学,注重在历史语境中研究法律,并吸收了文献学、博古学等,提出了哲理史学。哲理史学跳出了人文史学对伟人、事件及其教化意义的关注,转而通过历史中的结构性因素来阐释历史,其对古今之变的清晰认知和历史意识体现出了鲜明的现代性特征。

孟德斯鸠所关心的历史结构性因素之一就是政体,并根据其性质结构和精神动力划分出共和制、君主制和专制三种类型。共和制盛行于古代希腊罗马时期,其原则是德性,要求人们将公共利益置于个人利益之上,压抑和舍弃自我,因此共和制本性上并不自由;罗马帝国崩溃后在欧洲产生的君主制的原则是荣誉,其立足于自爱和虚荣,并对君主权力构成了约束,因此能使个体获得等级制约束下相对充分的自由;而专制的原则是恐惧,这使其注定走向腐败、引发革命。不论何种政体,立法者都需要让法律和原则形成合适的关系,获得政体原则与法律相辅相成、相互给养的效果。

在三种政体之外,17世纪以来逐渐形成的英格兰宪制由于贵族力量消逝、权力分立与制衡、人民掌握立法权等构造,形成了“第四种政体”,人的种种激情得以释放,体现了某种极端自由的特征。崇明老师指出,欧洲政体的历史就是自由在历史中的展开,从共和制到君主制再到英格兰宪制的过程,就是从不自由逐渐走向自由的过程。但这种自由是脆弱的,孟德斯鸠的历史哲学中并无线性的进步和历史的终结,因为无论是君主制还是英格兰宪制都可能转化为专制。

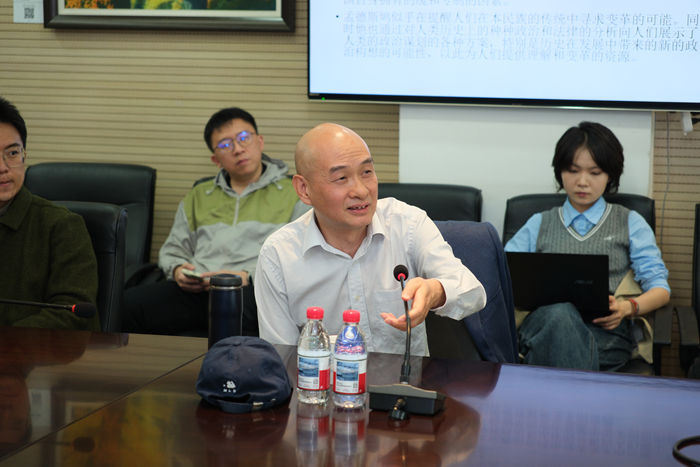

与谈人徐爱国老师回顾了我国翻译西方法学文献的历史,指出阅读原文本能够更加准确地把握其中的微言大义。随后对辩证逻辑的历史与编年史的底层逻辑进行了辨析,强调了孟德斯鸠法学理论在哲理上的可取之处。他表示,崇明老师提到的孟德斯鸠理论中自由与民主文明的关系极具启发性,与传统对二者关系的认知有所不同,这为在场师生提供了新的视角与思考的可能性。

交流环节,在场师生积极提问,分享并探讨对孟德斯鸠历史哲学的多样化理解。多位师生与主讲人围绕英格兰自由的发生因素与特征、孟德斯鸠与伏尔泰对中国古代专制的看法等话题展开交流,对于孟德斯鸠理论的历史背景与整体视野有了更全面的理解。沈岿老师代表学院感谢崇明老师带来的思想盛宴,第9期“法学+ ”跨学科沙龙圆满结束。

法学院持续落实学校“科技创新年”的部署要求,积极促进学术研究的学科间交叉融合。“法学+ ”跨学科系列沙龙致力于提升法学研究的交叉学科视野、激发学术创新思维,助力北京大学法学院实现建设世界一流大学法学院的发展目标。