2025年7月14日至18日,由北京大学研究生院、北京大学法学院主办,中国法学会民事诉讼法学研究会、国际诉讼法学会、观得法律协办的2025年“比较民事诉讼法学前沿”(第五期)研究生暑期学校开班仪式暨比较民事诉讼法学方法研讨会,在北京大学凯原楼B102会议室顺利举行。本期暑期学校主题为“基本权利保护视野下的民事诉讼”,旨在拓宽民事诉讼法学研究视野,加强跨学科对话,持续推进比较民事诉讼法学的学习和研究。本次活动也得到了北京大学“研究生教育创新计划”和北大法宝的特别支持。

全体师生合影

本期暑期学校邀请海内外知名民事诉讼法学专家就相关研究领域进行深入讲解与交流,共安排1次比较民事诉讼法学方法研讨会(包括中英文单元)、7次授课(5次中文课程,2次英文课程)与1次主题讨论。研讨会和讲座后均设立提问环节,鼓励师生交流互动。另外,本期暑期学校为已报名未录取的77名学员开放了线上直播旁听渠道。

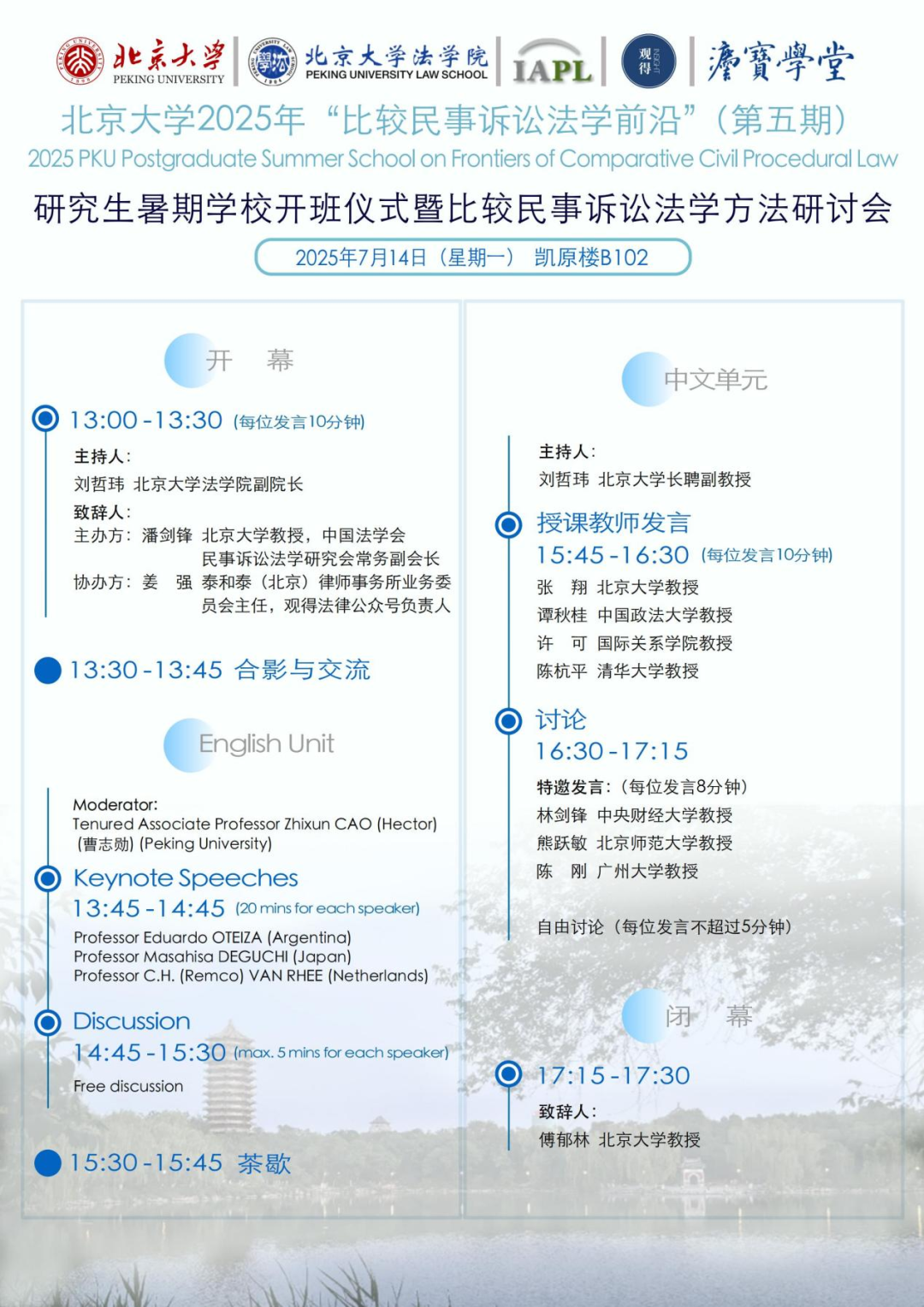

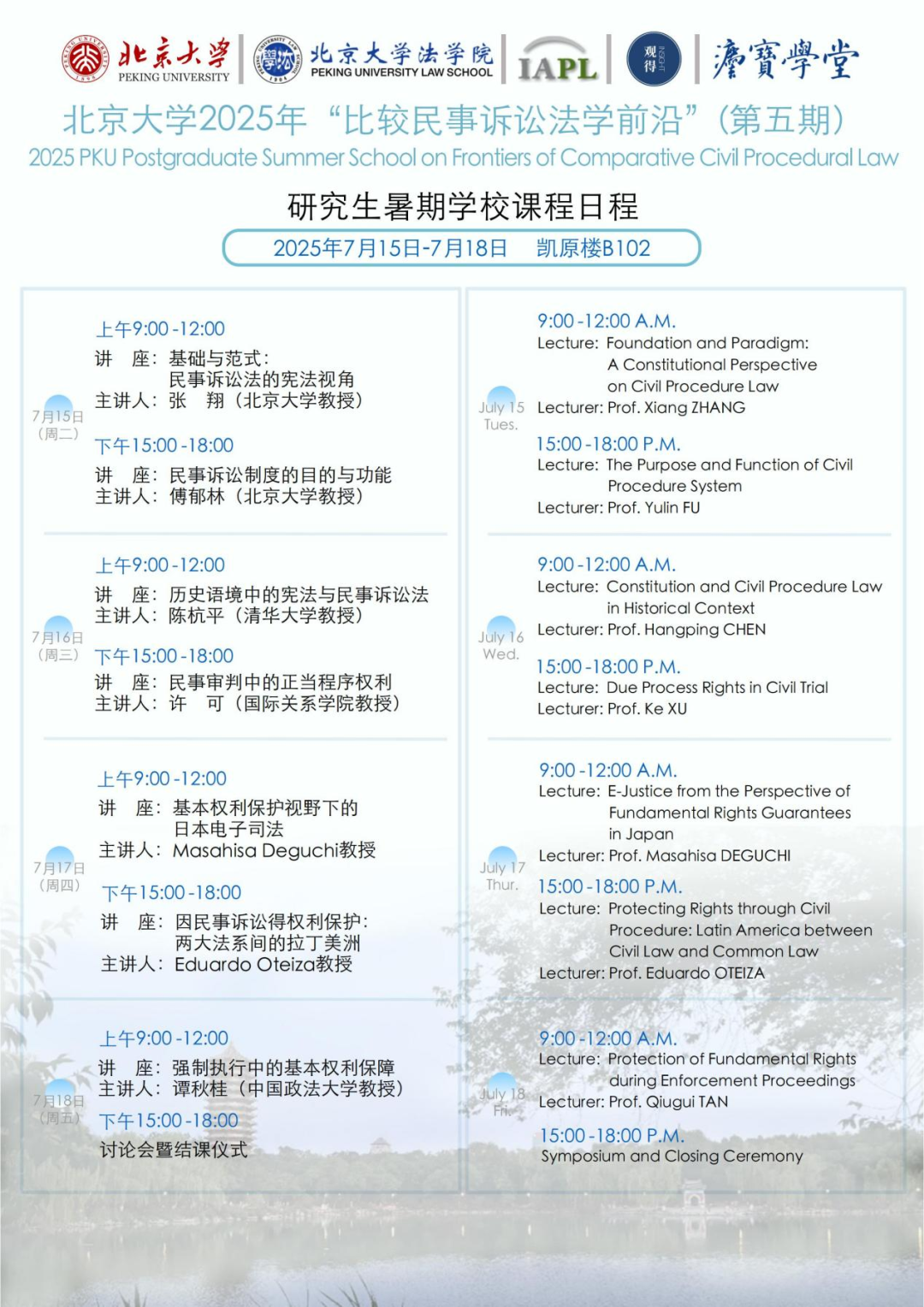

开班仪式暨比较民事诉讼法学方法研讨会议程暑期学校日程安排

7月14日下午,暑期学校开幕式暨比较民事诉讼法学方法研讨会顺利举行。国内外专家学者齐聚一堂,就比较民事诉讼法学研究方法展开了丰富的研讨,学员们积极交流提问,充分彰显了民事诉讼法学、比较民事诉讼研究的魅力。(详见推送:新闻|2025年“比较民事诉讼法学前沿”暑期学校开幕式暨比较民事诉讼法学方法研讨会成功举行)

开班仪式暨比较民事诉讼法学方法研讨会现场

7月15日,暑期学校课程正式开始。中文课程由傅郁林教授主持,英文课程由曹志勋长聘副教授主持,张翔教授、傅郁林教授、陈杭平教授、许可教授、出口雅久(Masahisa Deguchi)教授、Eduardo Oteiza教授和谭秋桂教授分别作学术报告,为各位学员带来启发和思考。

傅郁林教授主持

曹志勋长聘副教授主持

7月15日上午,北京大学法学院张翔教授以“基础与范式:民事诉讼法的宪法视角”为主题进行授课。张翔教授首先指出,现代国家法律体系“以宪法为统帅”,现代法秩序是“形式和实质上合宪的法律规范的总和”。宪法对部门法具有“边界控制”与“内容形成”的双重作用。其次,他阐释了“部门法的宪法化”现象,认为宪法与各部门法之间存在“法律对宪法的具体化”“法律的合宪性解释”“法律的合宪性审查”的三重关系。复次,他提出宪法问题分析的基础框架包括“基本权利的双重性质”“基本权利的功能体系”“基本权利干预的三阶层审查”和“国家权力配置的功能适当原理”,认为这些理论工具亦可为民诉法基础概念和现实问题分析提供宪法视角。最后,张翔教授结合宪法原理与比较法经验,对民事诉权的宪法基础、具体诉讼权利与宪法基本权利的关联、审执分离与强制执行中的权力配置等民诉法重点议题展开了分析,并就检察公益诉讼、多元化纠纷解决机制、民事诉讼中宪法规范的援引等宪法与民事诉讼法的交叉议题进行了延伸讨论。交流环节,傅郁林教授、曹志勋长聘副教授与同学们就司法解释的性质与地位、民事诉讼基本原则和宪法基本权利的关联、比例原则的适用、司法权的内部和外部边界等问题积极互动,得到了张翔教授的细致回应。

张翔教授授课

7月15日下午,北京大学法学院傅郁林教授以“民事诉讼制度的目的与功能——聚焦于预期功能与实现路径的逻辑自洽”为主题进行授课。傅郁林教授指出,民事诉讼制度研究有内部视角和外部视角之分,内部视角即民事诉讼制度规范及诉讼主体之间的诉讼权利义务关系。从内部视角看,民事诉讼目的论研究较为主观,实然的解读缺乏令人信服的证据,应然的证成缺乏价值哲学基础,因此,目的论研究应让位于外部的功能论研究。她认为,在“价值目标→功能预设→制度设计与践行→效果验证”的逻辑链条中,应当关注制度设计与践行环节,以预设功能实现状况作为检验制度成败的标准,同时结合比较法和普适价值,检视一国诉讼制度功能预设本身与该价值目标的匹配性。从外部视角看,民事诉讼制度功能由宪法规范、法院组织法框架、民事实体法多元价值以及民事诉讼法和相关程序规范共同定义,确定当事人自治处分和国家干预强制的限度。她进一步强调,不同法系、不同国家司法语境中,民事诉讼制度的功能预设存在差异,这将决定公权力与私权平衡的尺度,也会导致不同的制度设计。但无论如何,司法的终极目标是正义,任何诉讼制度设计均不能突破程序正义的底线。最后,傅郁林教授鼓励学员从底层逻辑出发,深入探究制度功能与价值基础,结合比较法经验探索符合我国国情的民事诉讼制度完善路径。

傅郁林教授授课

7月16日上午,清华大学法学院陈杭平教授以“历史语境中的宪法与民事诉讼法”为主题进行授课。陈杭平教授主张,理解中国宪法制度与民事诉讼制度必须深植历史脉络,以更广阔的视野纾解当前法学研究的瓶颈。他指出,广义的宪法并非以宪法性文本为中心,而是注重各种力量互动整合构成的政治实体,聚焦于国家及其人民;民事诉讼法作为国家提供的纠纷解决机制,其形态同样与国家历史语境密不可分,倘若脱离历史脉络,任何比较法研究都易流于表面。其次,他回顾了中国宪法与民事诉讼的历史演变。20世纪前,中国的国家建构具有高度延续性。20世纪帝制终结后,国家实体规模和权能不断扩张,历经政治、经济、社会和观念变革,民事诉讼重要性不断提升。“当事人主义”应时代需求,也成为民事司法改革的支配性命题。至21世纪,国家与社会的关系呈现出“国进民退”和“国退民进”的交织态势。民事诉讼一方面继续向规则型审判深化,但“三个效果相统一”、纠纷实质性化解理念也逐渐替代单纯的当事人主义转型论。最后,陈杭平教授提出,应当超越线性历史观,形成“坐标系”理论的方法自觉;以时间演变为纵轴,以世界多元文明法域为横轴,在历史纵深与文明比较间往返,探究不同结构性因素对民事诉讼制度的形塑作用。

陈杭平教授授课

7月16日下午,国际关系学院许可教授以“民事审判中的正当程序权利”为主题进行授课。许可教授首先阐释了“正当程序”的深刻内涵,强调除正当程序理念外,还应当将“妥当公正迅速”的民事诉讼制度价值目标作为诉讼权利体系建构的最高原则。随后,许可教授邀请现场学员模拟诉讼当事人展开实质攻防,据此说明民事诉讼过程中原被告所享有的诉讼权利。通过互动,许可教授对“诉讼权利”概念作出了新的定义,指出诉讼权利具有三重特征,即权利主体广泛性、权利目的双重性和权利性质特殊性。随后,他一步辨析了诉讼权利与民事诉讼法律关系、诉权、实体法权利等相邻概念,并根据权利内容、权利主体、权利行使法律效果差异等分类标准,将诉讼权利分为与实体审理和与审判程序相关的诉讼权利,共有权利、原告权利和被告权利以及约束性、协商性、对抗性和申请性权利。他认为,欲建构完善民事诉讼权利体系,须坚持权利优先、权利平等、权利救济和权利明晰等原则,进一步强化面向实体审理的约束性诉讼权利的设置,完善对抗性诉讼权利的设置,明确诉讼权利行使条件与法律效果。最后,许可教授寄语暑期学校学员,“打开民事诉讼法法典,应当看到‘诉讼权利’四个大字”,同时指出了诉讼权利议题未来可能的研究方向,并就诉权和在线诉讼等问题,与现场学员进行了深入交流。

许可教授授课

7月17日上午,国际诉讼法学会荣誉副会长、日本立命馆大学出口雅久(Masahisa Deguchi)教授以“基本权利保护视野下的日本电子司法”为主题进行授课,系统介绍了日本民事诉讼制度在数字化转型中的最新进展及其面临的挑战。他以e-filing、e-case management、e-court——“3e”切入,指出司法数字化是克服各种司法可及性障碍的有效手段,并介绍了日本在线立案、远程开庭、电子证据调查、在线仲裁等领域的三阶段改革计划及推进情况。随后,他着重分析了技术革新对程序原则的潜在影响,认为在线诉讼并未削弱民事诉讼的传统原则,反而为公开原则、直接原则、听证原则等核心原则提供了新的实践方式,有助于民事诉讼原则回归以人为本的理念。出口雅久教授介绍,基于法律文书公开程度不足、地区信息不均的现状,日本法务省正在推进全国判决数据库建设。数据库旨在汇集全国各级法院判决文书,提高裁判透明度、促进裁判统一性,便利法律研究与实务操作,同时通过去标识化处理保障个人信息安全。但是,数据库目前存在访问门槛高、信息筛选困难等问题,需要加强个性化检索功能,关注数字弱势群体的平等参与,从而确保改革成果真正惠及公众。交流环节,曹志勋长聘副教授和学员们就隐私保护、英美法对日本程序制度的影响等问题与出口雅久教授进行了深入探讨。

出口雅久教授授课

7月17日下午,国际诉讼法学会会长、阿根廷拉普拉塔大学Eduardo Oteiza教授应邀授课,以拉丁美洲的司法制度为对象,从比较程序法研究的关注要素切入,阐释了民事诉讼与权利保护的关系,提出应当将司法制度作为社会现象进行研究。他首先系统阐述了比较程序法的发展和研究方法,强调要从社会整体视角理解司法体系的结构与变迁。Oteiza教授首先回顾了过去两个世纪大陆法系和普通法系的演进历程,指出两大法系在制度结构、法源体系和司法功能方面的深层差异,认为这是比较程序法研究的基点。其次,他梳理了比较法作为一门独立学科的诞生经过,强调比较研究不应停留在表层法律规则的比较,更要尝试探索、揭示法律制度与社会结构的动态关系。随后,他着重论述了司法程序改革的指导理念、中国与巴西的公益诉讼制度差异和司法公信力问题。他认为,正当程序原则和人权保障原则是司法程序立法、改革的基石,而制度资源的有效配置是影响改革成效的关键因素;中国与巴西的公益诉讼制度,在制度设计、检察机关参与作用方式等方面存在差异与趋同;一国司法公信力评价则可能受司法权配置、民事审判效率、程序公正和社会认同等因素影响。交流环节,曹志勋长聘副教授及多位学员就民事诉讼法典的概念界定、司法公信力的评估方法以及拉美地区的比较法研究等问题进行了互动提问,Oteiza教授依次给予了详尽回应。

Eduardo Oteiza教授授课

7月18日上午,中国政法大学诉讼法学研究院谭秋桂教授以“民事执行中的基本权利保障——理论、规范与制度完善”为主题进行授课。谭秋桂教授首先明晰了“强制执行”与“民事执行”的概念区别,指出“执行”本身就有“强制”之义,“强制执行”有同义反复之嫌。其次,他以《宪法》为核心依据阐述了民事执行中可能涉及的十大基本权利类型,涵盖财产权、平等权、生存权、人身自由权、人格尊严权、住宅权等基本权利。再次,他分析了强制执行程序中基本权利保障的现行规范,包括执行范围限定、执行豁免制度、执行救济等。复次,他以“广州中院判决拍卖不吉案”“未成年人被限制消费案”“中泰成龙执行异议之诉案”等案为例,聚焦民事执行中基本权利保障的争议问题,具体分析了限制消费措施是否侵害人身自由权、子女受教育权等基本权利,执行威慑措施是否涉及基本权利保障,居住权在执行程序中的保护机制,善意文明执行与执行程序中人权保障的关系,物权期待权与基本权利保障的关系等问题。最后,谭秋桂教授针对执行中的基本权利保障提出应当确立“平等保护”“善意文明执行”“非财产性基本权利优越于财产权”三原则,扩充居住权、住宅安宁权及未成年人特殊权利等基本权利保护,构建分类救济机制与检察监督程序三大完善路径。交流环节,同学们就居住权保障、虚拟财产执行、执行命令权能、执行中变更、追加当事人的范围、执行回转等问题展开讨论,谭秋桂教授结合典型案例予以回应。

谭秋桂教授授课

7月18日下午,在傅郁林教授、曹志勋长聘副教授主持下,全体学员围绕暑期学校授课主题和民事诉讼法学研究进行了讨论互动。同学们提出了法律职业的选择、如何观察中国司法实践、审级职能的功能配置、博士论文选题的方向、学术创新的内涵等系列问题,并得到了傅郁林教授的针对性回应。随后,来自荷兰的特邀专家惊喜返场,与同学们积极互动交流,并就《欧洲人权公约》和《欧洲民事诉讼示范规则》等规范中蕴含的民事诉讼原则进行了讲授。曹志勋长聘副教授和学员围绕英文研讨环节和授课内容,分享了自己参与国际合作项目、从事相关比较研究的感受和观点。最后,傅郁林教授根据自身学术研究心得,分享了如何培养学术研究兴趣、形成良好研究习惯的经验,并寄语同学们——做富有热情与公益心的人,做正确且有意义的事!

讨论会现场

7月18日傍晚,四天半研讨授课后,北京大学2025年“比较民事诉讼法学前沿”(第五期)研究生暑期学校结业仪式如期举行。北京大学法学院傅郁林教授和曹志勋长聘副教授为学员分发结业证书,合影留念。

老师与学员合影

本期暑期学校由傅郁林教授统筹,受北京大学“研究生教育创新计划”项目支持,民事诉讼法学科潘剑锋教授、傅郁林教授、刘哲玮长聘副教授和曹志勋长聘副教授共同协力,倾注心血。民事诉讼法学硕博研究生积极参与、奉献承担。

学生会务团队由由十六位北京大学法学院的硕博研究生组成,他们是:朱禹臣、成卓、管云彪、谢婧、胡天昊、李浩、刘士豪、杜婉琦、刘欣睿、屈兰曦、施丽婷、汪尚娇、张旭冉、洪儒非、曲宣任、张佳骐。

胡天昊(组长)、刘士豪(副组长)负责整体统筹和组织实施。学生会务团队具体分工如下:

资料组:李浩、成卓、洪儒非

外事组:张旭冉、刘欣睿、曲宣任

宣传组:朱禹臣、谢婧、施丽婷、屈兰曦

现场组:管云彪、汪尚娇、杜婉琦、张佳骐

在傅郁林教授“为学术、为热爱、为他人共同奉献”的倡议下,本期暑期学校共有三十三位同学报名参与志愿者招募活动,最终有十三位同学加入了暑期学校学员志愿者团队。他们是:方子佳(中国人民大学)、马一菲(中国海洋大学)、孟聂凡宇(四川大学)、潘旭乾(辽宁大学)、彭博(西南政法大学)、邱心贝(北京大学)、谭婉静(湘潭大学)、王睿(浙江大学)、王宇(中南财经政法大学)、吴奕萱(清华大学)、薛晓芳(北京航空航天大学)、尹玥(中国政法大学)、张瑞豪(华东政法大学)。

谨向所有辛苦奉献的老师同学致以诚挚感谢!

志愿团队合影

会务团队合影