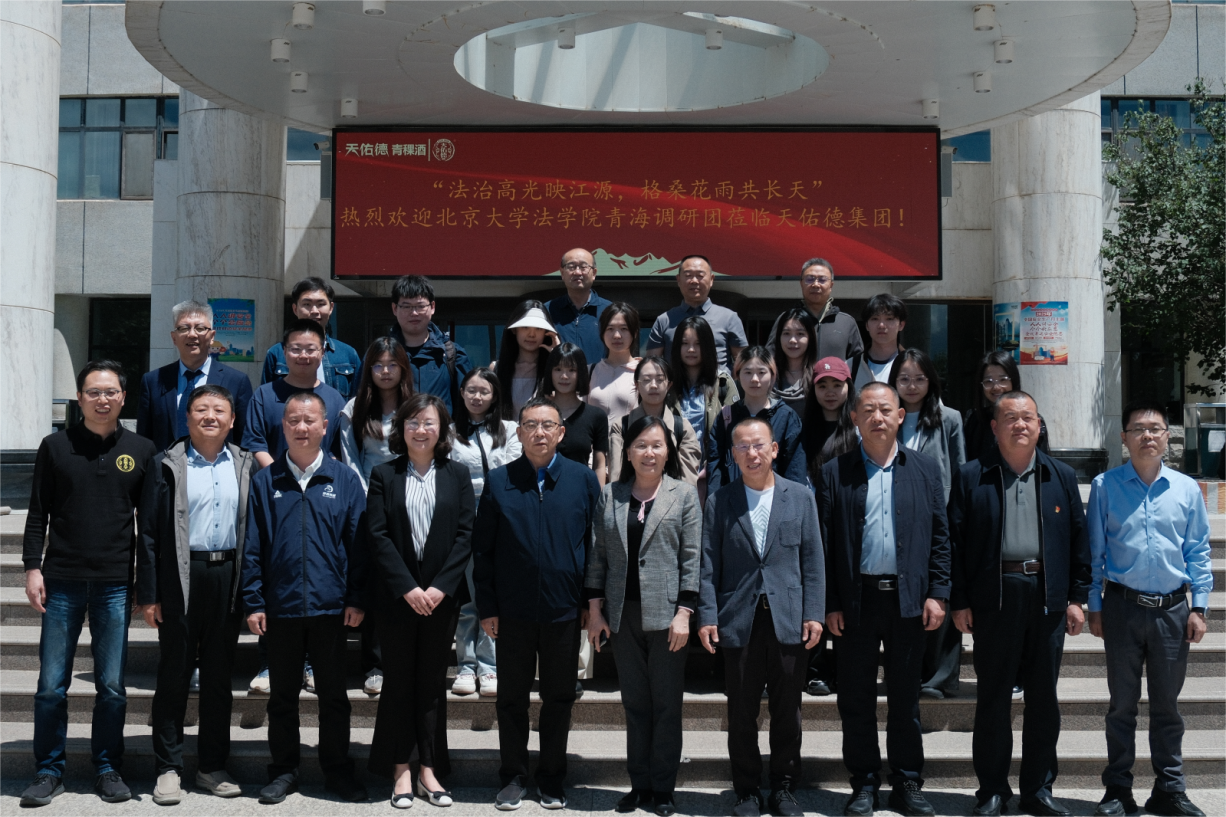

为深入贯彻落实党中央关于法治中国与社会治理体系和治理能力现代化的战略部署,推动高校法学教育与地方实践深度融合,2025年6月18日至22日,北京大学法学院师生以“法治高光映江源,格桑花雨共长天”为主题,奔赴青海省开展为期五天的实地调研。调研团聚焦新就业形态劳动基准建设、社会保险法制度完善及农村养老法律保障等关键议题,结合民族地区独特的社会经济环境展开探索,力求为国家法治建设与民生保障事业提供创新思路与可行方案。

青海省是我国重要的生态屏障,也是多民族聚居的文化宝库。在社会保障、劳动用工与养老治理等领域,青海的实践探索既展现出政策落地的路径,又蕴含着民族地区的特点,具有极高的研究与示范价值。调研团通过与青海省政府部门、企业及群众的深入交流,广泛收集一手资料,旨在形成兼具理论深度与实践指导性的研究成果,为民族地区法治建设与社会治理贡献智慧。

(一)集思广益谋良策,群策群力破难题

在与青海省人力资源和社会保障厅举办的“青海省新业态劳动基准、社保法完善与农村养老研讨会”上,来自人力资源和社会保障部、青海省人力资源和社会保障厅、北京大学、中国人民大学、美团公司、天佑德集团等政府部门、高校和企业的专家学者和实务工作者齐聚一堂。中国人民大学法学院黎建飞教授主持会议。

调研团参加研讨会

青海省人力资源和社会保障厅副厅长吕鸿雁对参会人员表示热烈欢迎。她指出,青海省在新就业形态劳动者权益保障、社会保险法完善及农村养老问题上取得了一系列进展,但也面临着挑战,希望通过此次研讨会凝聚各方智慧,共同探索解决方案。

青海省人力资源和社会保障厅劳动关系处处长李芳实介绍了青海省新就业形态劳动者权益保障工作的经验。青海省多措并举规范用工,通过开发电子劳动合同模块,举办培训会等方式,引导平台企业合法合规用工,保障新就业形态劳动者权益。探索出实施劳动合同制度专项行动,优化预防调解,设立一站式调解室等举措。同时,青海省新就业形态发展也存在从业人员底数不清、用工关系界定难等问题。下一步,青海省将开展专项行动,落实政策、加强调研、扩大宣传,推动新就业形态健康有序发展。

青海省人力资源和社会保障厅保险处副处长白呈胜介绍了青海省社会保险工作的开展情况。自《社会保险法》实施以来,青海坚持“全覆盖”方针,社保工作取得较大进展。基本养老、失业、工伤保险参保人数和企业退休人员月养老金稳步提升。制度改革不断深化,落实降费和代缴政策,多层次养老保险体系逐步形成。经办服务不断优化,推行“一网通办”,开展参保困难人群帮扶行动,加强社会保险群众监督与信息公开。同时,改革也对立法提出了新的要求。他希望将改革成果转化为法律,推动社保事业高质量发展。

青海省社会保险服务局信息中心副主任黄辉介绍了社保费征管体制改革有关情况。青海省将社保费征收职责划转至税务部门,实行“税务代征”与“税务全责征收”并行,并印发实施方案及一揽子文件,细化征缴流程,进一步规范社保费用的缴纳和征管。青海省作为民族地区,推行双语岗位设置,设立双语经办窗口,编印双语宣传手册,因地制宜开展特色入户宣传与服务回访,把社会保险送到群众“家门口”。同时,他认为,《社会保险法》在税务部门征收主体地位、征收机构职责定位等方面也尚存一定模糊之处,希望通过立法调整予以回应。

在互动研讨环节,调研团师生围绕新就业形态劳动基准、社保法律法规等问题提出了自己的思考与建议。耿晓同学提出新就业形态下平台接单的不规律性导致企业数据准确性存疑,且不满1小时的工作时长如何适用标准尚不明确。蔡昶同学聚焦社会保险法修改,就失业保险“三位一体”功能中技能提升补贴、返还补贴的条件、范围及人群,以及对失业保险运行管理的影响提出建议。沈豫同学关注劳动基准中的工时界定难题,询问多平台劳动者工作小时的界定方法。来自青海省人力资源和社会保障厅、美团公司青海分部等单位的实务工作者与同学们进行了深入交流。

本次研讨会聚焦新就业形态劳动基准建设、社会保险法制度完善及农村养老法律保障等热点议题,结合民族地区现实情况展开深入探讨。会后,调研团师生将为推动法学研究更好地服务国家政策与社会需求贡献了智慧和力量。

(二)企业调研探发展,“两弹”精神显担当

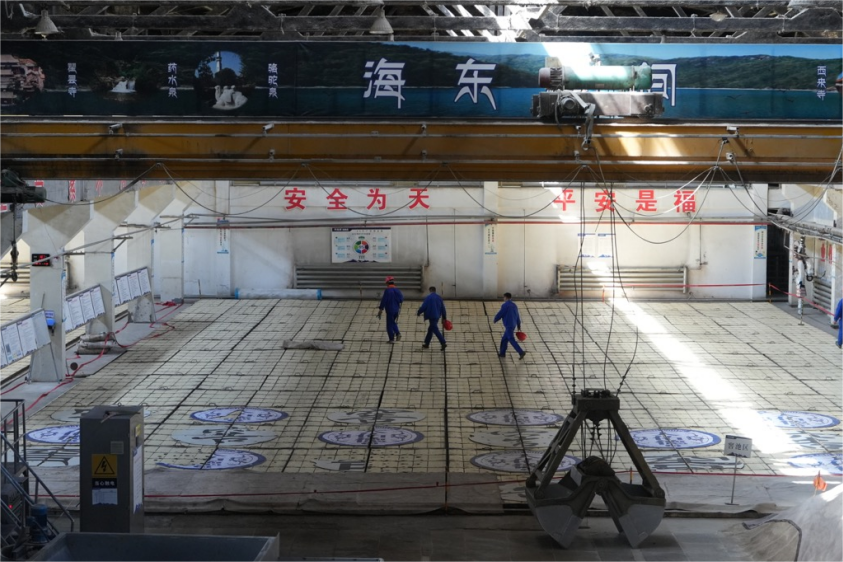

天佑德青稞酒公司是青海省的龙头企业,主营青稞酒酿造产业。该公司员工众多、成分多样,既引进了从事科研工作的高学历人才,也带动了附近各民族群众就业。调研团走进天佑德青稞酒园区,实地考察青稞酒文化及企业生产运营、劳动者权益保障情况。

调研团首先参观了粮仓。这里储存着大量青稞,讲解员介绍了青稞耐寒、耐旱的特性,以及多元的营养成分。随后,调研团观看了介绍土族民俗与青稞文化的短片,深入了解当地悠久的酿酒历史。

调研团参观天佑德企业

在企业数字化展馆,调研团详细了解了“天佑德”名称的含义及传承历史。沿着公司发展路线,调研团了解企业品牌建设历程及酿酒工艺。步入生产区,浓郁的酒香扑鼻而来,工人们正在酿造车间有条不紊地忙碌着。天佑德工厂包装车间自动化程度较高,有效提升了生产效率,同时,中国青稞酒研究院也为企业的技术创新提供了有力支持。

参观结束后,调研团与天佑德企业负责人就企业落实劳动者权益保障和社会保险情况进行交流。企业负责人介绍了企业在高管管理、员工培训、员工争议处理方面的做法,也提出了工作中存在的问题。调研团深入了解了企业在劳动用工、员工权益保障等方面的实践情况。

调研团参观天佑德企业

随后,调研团参访了土族民俗村。土族民俗村拥有大型土族民俗文化古建筑群和土族非物质文化遗产传承保护中心,集中展示了土族历史和民俗文化。通过参访民俗村,调研团了解了土族的发展脉络和民族文化,进一步加深了对铸牢中华民族共同体意识的具体认知。

青海省海北藏族自治州西海镇是中国第一个核武器研制基地221厂的所在地。调研团一行来到原子城纪念馆,深入学习“两弹”发展历程,在重温不畏强暴、艰苦创业、勇攀高峰的“两弹精神”和“基地精神”,深化对法治建设服务国家战略的使命认知。

步入纪念馆,“中国第一个核武器研制基地”的历史画卷徐徐展开。通过珍贵的历史照片、实物展品与复原场景,调研团成员深入学习数万名科研工作者与建设者,在极端艰苦的条件下,成功研制出我国第一颗原子弹和氢弹,为国家核安全筑牢战略基石的动人事迹。在“艰苦创业”展区,泛黄的工作服、手写的科研笔记、简陋的实验设备,无声诉说着老一辈科学家隐姓埋名、攻坚克难的奉献精神;在“勇攀高峰”展区,科研团队突破技术封锁的珍贵影像,让师生们深刻体会到自主创新型国家发展的重要意义。“两弹一星”工程背后,不仅是科技的突破,更是制度保障与法治思维的生动实践。

调研团参观原子城纪念馆

调研团成员表示,老一辈科研工作者用生命诠释的爱国情怀与奋斗精神,为当代青年树立了榜样;作为法学学子,更应将这种精神转化为推动法治进步的动力,以专业知识助力国家安全、科技创新等领域的法治建设。未来,调研团将继续探索红色资源与法学研究的结合点,让“两弹一星”精神在新时代法治实践中焕发新的光彩。

(三)学理实践相融通,前沿问题共探析

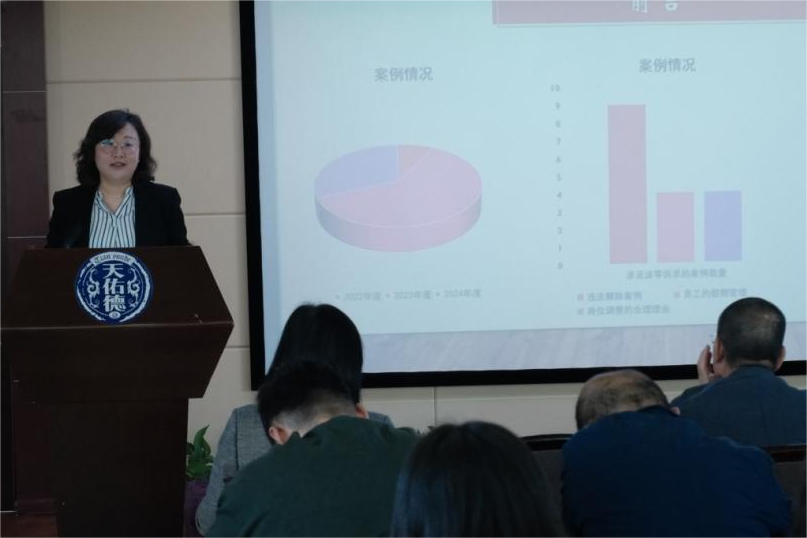

在顺利完成调研活动后,为回应青海省劳动法实务工作者提出的问题与建议,调研团在互助土族自治县为青海省部分企业管理人员举办“劳动法理论与实务前沿问题”专题讲座。

讲座由北京大学法学院叶静漪教授主持。她介绍了企业劳动法实务的现状,深入分析了当前劳动法领域面临的多重挑战,并结合详实的企业案例数据及规章制度,指出劳动关系解除的法定事由界定、用人单位单方调整工作地点的合法性等问题已成为劳动争议的高频焦点。她强调,企业常忽视的隐性人力资源成本,根源往往在于制度设计的缺陷,并提出了“劳资共同体”概念,引发在场人员强烈共鸣。

黎建飞围绕“劳资和谐”主题展开探讨。他针对劳动关系解除的法律边界、用人单位岗位调动的合规性及工伤认定的复杂情形,结合司法实践中的典型案例,从立法初衷与司法裁判逻辑出发,提出系统性解决方案,为企业规范用工、劳动者维护权益指明了方向。

劳动法律师齐一多结合案例,对劳动法的属性与特性、劳动关系的建立、履行与变更、劳动关系的解除与终止、劳动报酬、休息休假、竞业禁止、劳动者工作岗位和地点的调整、劳动者工伤、工亡认定的原则与建议进行讲解,她通过拆解劳动关系变更、工伤保险认定等实务难题,结合劳动法属性特点,以典型案例为引,着重提醒企业与劳动者重视保密协议履行、强化证据留存意识、规范职场言论表达,并提醒企业尤其在事实劳动关系认定与试用期管理上,需严格遵循法律规定,避免“同一单位多岗位重复约定试用期”等常见法律风险。最后从个体视角、管理者视角、监管视角、舆情视角、他人影响视角和法律程序视角对员工关系进行结构,提出“事前建章立制、事中风险防范、事后风险化解”的劳动争议全流程管理策略,对公司人力资源管理具有重要启发意义。

这场跨越两千公里的调研之行,不仅是高校法学教育服务国家战略的生动实践,更是法治中国建设在民族地区的鲜活注脚。未来,北京大学法学院将持续深化与包括青海省在内的各地区、各部门法律实务工作者的合作,以理论为根基,以实践为路径,为完善我国劳动法律体系、优化社会保障制度、提升地方治理能力贡献北大智慧,将法学论文写在祖国的辽阔大地上,为推进国家治理体系和治理能力现代化注入强劲动力。

调研团参与座谈会

实践团成员感悟

北京大学法学院2023级硕士研究生 曾鳞淯

在青海省人社厅的座谈中,通过一线工作者的分享,我们看到了青海在保障新就业形态劳动者权益和增强社会保障可及性、可持续性等惠民工作的努力。同时我们也直观地感受到现行法律在实务操作中的困难,比如税务部门作为社会保险费征收机构的法定主体地位不明确带来的权责依据不充分问题。这些一线工作经验为未来法律的修改完善起到了很好的启示作用。我也深刻地意识到法律学习必须将理论与实践结合。这片高原上的实践启示我们,法治的温度在于始终站在人民的立场倾听呼声,而北大法律人的使命正是以专业力量为法治进步做贡献!

北京大学法学院2024级硕士研究生 耿晓

在青海开展的调研过程中,我们围绕《社会保险法》修法与新就业形态劳动基准问题,走访了天佑德企业和青海省人社部门,实地了解制度运行与一线困境。在调研中,我尤其关注灵活就业群体的参保障碍与权益保障盲区,深切体会到当前法律制度对新型用工形式的回应仍需完善。

此次调研是在前期系统学习社会保险立法原理与制度逻辑基础上进行的,使我得以在真实语境中检验理论的适用边界与落地张力。理论与实践双向互动,不仅让我更全面地理解制度设计的复杂性,也激发了我作为青年法学研究者投身法治建设的使命感。在青藏高原的调研一线,劳动法学与社会保障法学不再只是课堂上的知识体系,更是回应现实、服务民生的实践工具。