2025年是中国共产党成立104周年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神,全面落实立德树人根本任务,开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,北京大学法学院于2025年暑期组织8支思政实践课程团队、180余名师生奔赴全国各地思政实践基地开展实践课程教学。学院党委书记、院长等党政班子成员全员带队前往一线,专业教师、班主任、辅导员担任授课教师,选拔博士思政辅导员、高年级学生骨干作为助教,汇聚起思政实践育人的磅礴力量,引导青年法律人深入了解新时代全面依法治国和中国式现代化建设的伟大成就,将理论知识与实践紧密结合,自觉做法治建设的维护者与践行者,以实际行动书写新时代青年在民族复兴伟业中的壮丽篇章。同时,通过思政实践进一步推动北大法学教育与基层法治实践的深度融合,从而更好地为加快建设教育强国贡献力量。

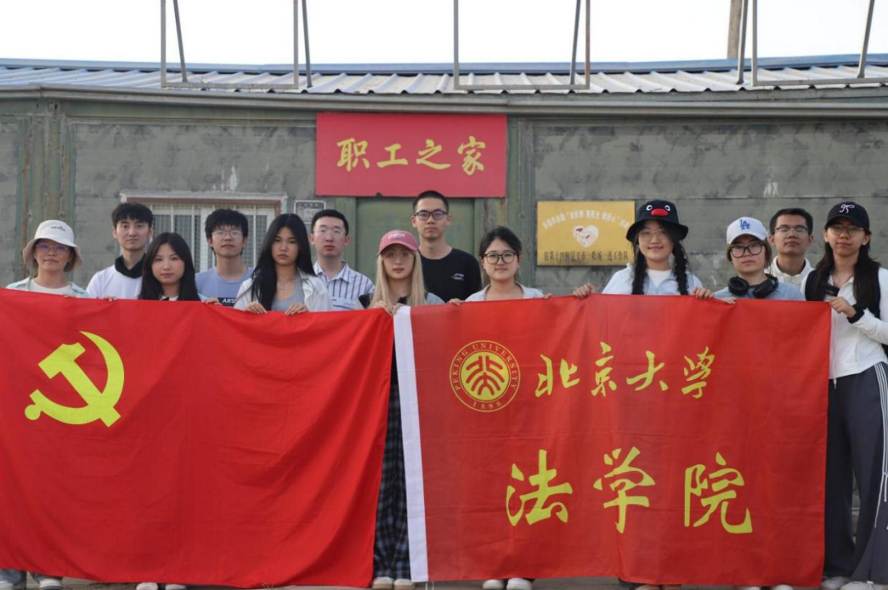

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实立德树人根本任务,推动法学理论与基层法治实践深度融合,在地方检察机关和有关部门的协调支持下,北京大学法学院于7月5日至13日组织“法治护航边疆梦,兵团精神照初心”主题思政实践团赴新疆生产建设兵团第十四师昆玉市开展思政实践课程。此次实践由法学院副院长朴文丹带队,法学院学生工作办公室副主任、专职辅导员刘武铭任授课教师, 2024级博士苏汉廷、2023级本科生李琪担任课程助教,11名选课本科生共同参与。

新疆作为多民族聚居的边疆地区,是国家安全的重要屏障。加强民族团结、铸牢中华民族共同体意识是维护边疆稳定和国家统一的根本要求,而法治则是实现社会稳定和长治久安的基石。今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。此次实践课程旨在引导北大青年法律人扎根边疆沃土,深入了解依法治疆、团结稳疆等治疆方略的实践路径,在亲身体验中感悟法治精神对边疆治理的保障作用、赓续兵团人屯垦戍边的红色血脉,以专业所长服务边疆法治建设,为巩固统一多民族国家的根基贡献青春力量。

检校携手筑基石,法治种子播边疆

7月6日上午,实践团参访第十四师检察分院,举行“北京大学思想政治实践课教育基地”揭牌仪式。法学院副院长朴文丹与第十四师检察分院党组书记、检察长武汝廷共同揭牌,并寄语学子“将理论与实践结合,在边疆历练本领,做新时代高素质法律人才”。检察分院干警传承“沙海老兵精神”,打造“沙海检魂”文化品牌,通过青少年法治教育基地的创新形式,以科技赋能普法,以趣味互动播撒法治种子。座谈会上,武汝廷强调基层检察工作直接关系百姓福祉,朴文丹指出边疆法治实践对法学教育的重要启示,双方共话法治中国建设的使命与担当。

下午,实践团走进二二四团新时代讲习所、红色家风馆,聆听兵团人“献了青春献终身,献了终身献子孙”的屯垦戍边故事,感悟“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。在“初心枣园”,师生目睹13万亩枣园与防风固沙林地的生态奇迹,深刻体会兵团人用汗水浇灌沙漠绿洲的奋斗史诗。活动尾声,师生参访昆玉市看守所,实地了解了刑事案件侦办与依法治疆实践。

当日之行通过检务参访、红色教育、生态考察等多维体验,让师生深刻认识到兵团在边疆治理、民族团结中的重要作用。同学们纷纷表示,将传承“老兵精神”,以所学服务边疆法治建设,为推进治理体系和治理能力现代化贡献青春力量。

红色基因润初心,兵团精神砺担当

7月7日上午,实践团前往新疆生产建设兵团第十四师一牧场二连工作队,在牧场党委书记、政委史治钢陪同下,考察“昆仑山下古丽花”法律服务志愿队。人民调解员古丽米热·吾布力亚生结合牧业连队常见的牛羊越界纠纷,详细介绍了服务队的人员构成与核心职能。从50年代骑着马穿梭牧区的“马背上的调解员”,到2023年正式成立的志愿队,一代代调解员始终以“美丽、自信、坚韧、包容”为底色,守护牧场可持续发展、促进民族团结,成为边疆稳定的重要力量。

下午,实践团成员到访第十四师一牧场二连工作队新开发的民宿项目,学习牧区文化与特色旅游产业融合发展经验。民宿工作人员讲解了“农业+文化+旅游”的“三链”融合发展新模式,依托资源禀赋,实现经济效益、生态效益、民生效益的三协同发展。同学们在切身体验当地利用文化赋能旅游产业的创新实践中,深刻领悟“绿水青山就是金山银山”在昆仑山间的生动诠释。

傍晚,实践团参访了第十四师一牧场一连工作队。连党委书记汪固良带领实践团参观了牧场场史馆和当地牧民居所“地窝子”,介绍了一连的光荣历史。在昆仑草莽中,同学们切身体会到了兵团职工代代坚守边疆的的坚韧与勤劳,兵团文化与老兵精神更加深入人心。

调解智慧促团结,牧区新貌映和谐

7月8日上午,实践团前往距昆玉市240多公里的第十四师一牧场,在新时代文明实践所与团史馆里,通过老照片、垦荒工具和影像资料,系统了解牧场从戈壁荒滩到绿洲田园的奋斗史。从早期垦荒者的艰辛创业到如今的多元发展,一代代兵团人用“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的精神书写着变迁。在党团建设展区,大家重点学习了改革开放以来基层党组织从“简陋办公点”成长为团结各族群众“主心骨”的历程,深刻体会到党的领导是边疆稳定发展的根本保障。

随后,实践团赴第十四师二二五团,在团党委常委、政法委书记肖培柱带领下参观发展成果展。2016年成立的二二五团,凭借羊脂籽米等特色产业荣获“全国脱贫攻坚先进集体”,规划中的玉泉镇展现出兵地融合的新活力。从节水灌溉技术推广到良种培育突破,从生态保护与农业协同发展到城镇功能完善,处处体现兵团人“既谋发展又护生态”的长远考量。午后,实践团走进葵花田、稻田与果园,农业负责人指着改良品种介绍:“这是我们啃下的‘硬骨头’,耐旱高产,‘农业富疆’就得靠实干!”泥土的芬芳与作物的长势,让实干精神变得真切可感。

下午,实践团在二二五团一连与返乡大学生、脱贫致富户等各族职工座谈。连党支部书记贾永胜笑着说:“我们的‘结对认亲’是实打实的,汉族邻居帮维吾尔族乡亲修农机,维吾尔族大叔教汉族小伙种果树,这才是一家人。” 大家从交流中看到,基层党组织引领下的“互助共富”,让民族团结与乡村振兴相互促进、同频共振。返程时,实践团走进和田玉石市场,“玉商”“玉创”等六位一体产业布局,让传统玉石文化在新时代焕发活力,为当天行程添上了浓厚的文化印记。

军垦新城展新颜,多元发展谱华章

7月9日上午,实践团到访昆玉职业技术学院,考察边疆职业教育发展。该校秉持“用胡杨精神育人,为新疆固边服务”理念,开设17个特色专业,在校生超2700人,北京、黑龙江援疆教师注入教学活力。实践团参观了北京援建的图书馆、宝石鉴定教室,见证第十四师检察分院与该学院签署检校合作协议,双方就法治教育协作达成共识。下午,实践团参与法治教育学习,了解刑事执行与“三学一去”成果。

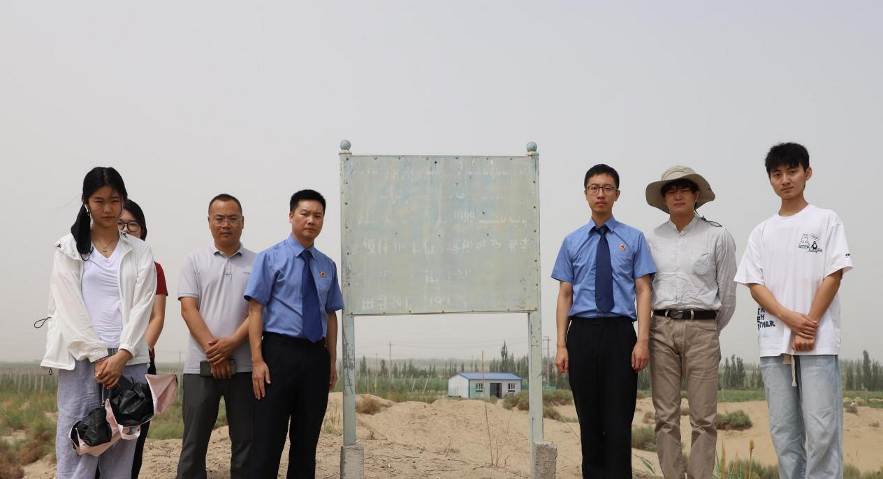

同日,实践团部分师生驱车300公里前往二二五团喀孜纳克佛寺遗址,在检察干警指导下实地学习公益诉讼现实案例,通过保护石碑遗迹体会文化遗产守护的意义。随后转赴喀尔苏红色教育基地,从老职工的简陋居所、斑驳工具中,重温“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。

检校结对传经验,实务历练长才干

7月10日,检校“手拉手结对”活动在第十四师检察分院启动。朴文丹表示,此举旨在推动理论与实践结合,让学生在结对中学习检察实务与兵团精神;武汝廷强调,活动严格落实最高检与教育部要求,为法治人才培养搭建平台。

活动中,苏汉廷以《人工智能如何赋能检察工作》为题,为干警们分享前沿技术在司法实践中的应用思路。同学们与员额检察官一对一结对,深入办案一线,从案件受理到文书撰写,从庭审准备到调解沟通,沉浸式体验检察工作全流程。检察官们结合“沙海检魂”文化品牌实践,详解基层案件办理中的民生考量,让同学们真切感受到“司法为民”的厚重。

当日下午,实践团赴皮山农场考察。在铸牢中华民族共同体意识主题教育馆,通过史料文物了解新疆与祖国血脉相连的历史脉络。在全国重点文物保护单位吐尔迪庄园,融合多民族风格的建筑细节,生动展现各民族交往交流交融的历程。实践团走进农场二连农户阿卜力米提·麦麦提家的庭院里,葡萄藤下的家常话道出民族团结的温情。在农场综治中心,“昆仑山下古丽花” 调解品牌的一站式服务(法律服务、警务处理、信访接待),让同学们看到基层以法治手段化解矛盾、凝聚共识的鲜活实践。

法治教育强根基,历史文脉铸共识

7月11日上午,北大精神宣讲活动在第十四师检察分院报告厅举行。全体人员观看北京大学法学院120周年纪念宣传片,“眼底未名水、胸中黄河月”的家国情怀引发共鸣。随后,2024级本科生赵文璇、梁震以“北大精神的当代诠释与法治践行”为题做主题宣讲,结合边疆法治实践解读理想主义与务实精神的辩证统一,赢得干警与师生阵阵掌声。宣讲后,同学们按照“手拉手”结对机制深入检察官工作一线,沉浸式体验司法实务。

下午,实践团参访昆玉市法治培训学校,了解法治职业教育成果。走进新疆地方史展览馆,从史实文物中感悟新疆与祖国血脉相连的多元一体格局。深入法治教育展览馆,通过图文案例明晰法治对边疆稳定的基石作用。参观去极端化展览馆与地下人防区,从不同维度理解安全防线建设的意义。

傍晚,实践团参访第十四师中级人民法院及昆玉市(和田垦区)人民法院,在院长贾爱民带领下,详细了解案件受理、立案登记、诉前保全等流程,重点关注立案庭为老年人、残疾人等群体开设的绿色通道——提供优先接待、材料代写等服务,保障弱势群体权益。在座谈会上,贾爱民介绍法院机构设置、双语审判等特色工作,围绕立案便民措施、执行地域挑战等话题交流,深化了实践团师生对边疆法治实践的理解。

重走老兵征战路,精神传承向未来

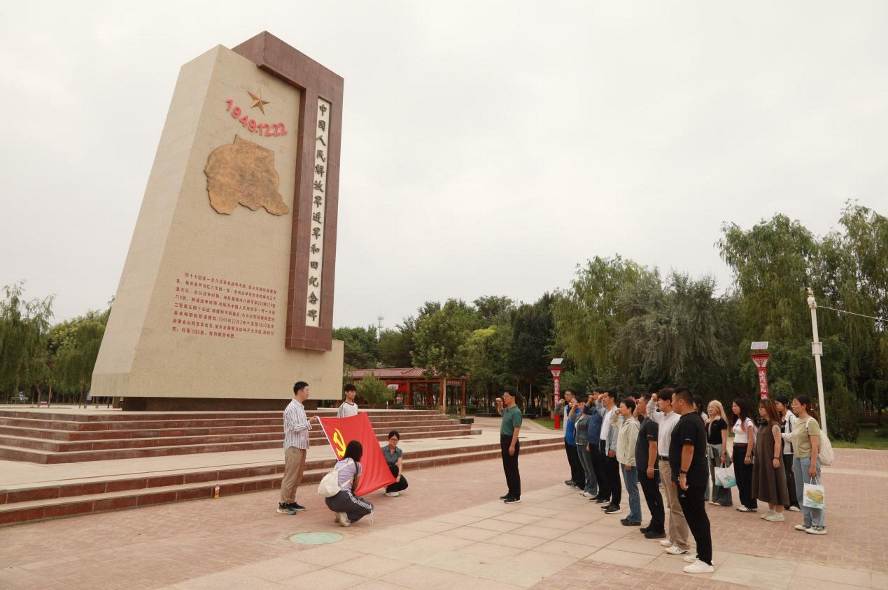

7月12日上午,实践团来到中国人民解放军进军和田纪念馆。在纪念碑前,全体成员重温入党誓词,讲解员讲述1949年解放军穿越“死亡之海”塔克拉玛干沙漠的壮举——1800名官兵徒步1580里,用血肉之躯筑牢边疆防线。馆内泛黄的家书、磨破的军鞋,无声诉说着兵团精神。

随后,“重走老兵路”徒步活动在沙地展开。烈日下,实践团师生踩着滚烫的黄沙前行,切身感受当年人民解放军的艰辛,对“扎根新疆、热爱新疆、屯垦戍边”的老兵精神有了更深刻的体悟。

当日下午,实践团参访和田博物馆。从史前文明到近代发展的文物展陈,勾勒出各民族在这片土地上共生共荣的画卷。在和田团城,修缮一新的传统民居与特色小吃街相映成趣,展现“文旅融合”战略下边疆的活力与生机。

法学院赴新疆生产建设兵团第十四师昆玉市思政实践团踏足边疆,学思践悟。在昆玉市检察院,沙海检魂诠释了检察干警昼夜坚守的忠诚;踏上海拔3000米的昆仑牧场,"古丽花调解室"展现柔性多元的治理智慧与因地制宜的治理特色;深入224团基层连队,以积分制管理将法治思维融入特色产业,揭示组织化法治赋能乡村振兴的兵团路径;在解放军进军和田纪念馆,1800名官兵横穿"死亡之海"的故事如星火燎原,淬炼出“扎根新疆、热爱新疆、屯垦戍边”的信仰之炬。当课堂法条化作牧民微笑,当公平正义筑牢边关屏障,同学们立誓传承这份赤诚——以信仰为方向,以法治为甲胄,将青春答卷书写在祖国最需要的辽阔疆场,让沙海老兵的精神在新时代法治征程中永续奔腾!

【部分实践感悟】

2024级本科生 努尔菲亚:

来到昆玉市,我深刻感受到“老兵精神”与“沙海检魂”的厚重力量。这里不仅是公平正义的守护者,更是法治精神的传承地。“怀天下,守公平”的昆玉检察精神,彰显了检察人员胸怀家国、恪守正义的初心使命。青少年法治教育基地以生动形式播撒法治种子,让年轻一代在案例互动中树立法律信仰。这里不仅是普法的课堂,更是呵护未成年人成长的温暖港湾。这片扎根沙漠边缘的检察阵地,如同胡杨般坚韧,将法治信仰深植人心,让我真切体会到法律不仅是冰冷的条文,更是有温度的社会纽带,激励着每个人都能成为法治建设的参与者和捍卫者。

2024级本科生 李孟云:

漫步在二二五团的发展展览中,我深刻感受到乡村振兴与民族团结在边疆热土上的生动实践。这座新城的发展,既是现代农业与科技赋能的缩影,更是各民族交往交流交融的见证,发展规划中处处体现着铸牢中华民族共同体意识的深远谋划。让我印象深刻的是,在生态与可持续发展的脉络中,水资源的科学利用、特色产业的绿色转型等等发展举措,展现了边疆发展如何兼顾经济效益与生态保护。科技与传统的交融、团结与发展的并进,正书写着新时代边疆高质量发展的崭新篇章。

2024级本科生 赵文璇:

当我作为分享的学生之一,站在检察院的讲台讲述北大在新文化运动、新时代法治建设中的理想与担当时,我感受到的不仅是历史的回响,更是台下检察官们专注目光中那份同频共振的责任感——我们共同信仰着法治的力量,期待实现安邦济世、正义恒立的理想。今天是百年北大精神在祖国边疆的一次有力回响,是象牙塔内的学术理想与基层法治实践的一次深度融合,让我明白北大精神不仅需要传承讲述,更需我们这一代人在广袤的祖国大地上去践行、去丰富、去扎根。